市民キャビネット 農都地域部会 政策提言

都市の経済力と農産漁村の地域資源を有効活用

新しい地域経済・地域コミュニティの創出

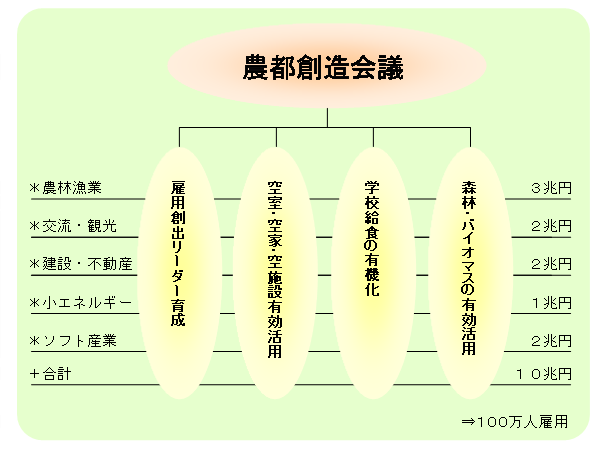

-内需型地域産業10兆円、地域雇用100万人の実現-

*5つの政策提言

1.ニッポン農都創造会議の創設

2.雇用創出に向けた地域リーダー育成プログラムの実施

3.都市・農村の空室・空家・空施設の有効活用

4.学校給食の有機化

5.森林・バイオマスの有効活用

Ⅰ.課題と背景

我が国の農山漁村にある地上資源は、世界的に見ても豊かであり、日本は世界第3位の林野率を誇る国でもある。耕作放棄地39万ha、40万kmという長さの農業用水路、毎年2,000万㎥規模発生している間伐残材、籾殻等の農業残渣等々、再生可能エネルギーとして利用可能な資源も至るところにある。また、美しい山々、里山・田園などの農村景観、歴史ある伝統芸能等々、これらは貴重な観光資源である。

こうした豊富な地域資源を活用するブレークスルーは都市の持つ内需経済潜在力であるが、農村資源と都市の内需経済潜在力のつながりが弱く、両者のポテンシャルが有効に機能していない。

Ⅱ.5つの政策提言

1.ニッポン農都創造会議の創設

~我が国の農山漁村の資源を活用した10兆円の総合産業創出の戦略構築を行う国家会議を創設する~

都市と農村の連携・協力・交流によって、都市と農村がそれぞれ保有する「人・もの・金・情報・ネットワーク」の資源の有効活用を検討し、都市と農村の間に新たな地域経済・地域コミュニテイを創造するための国家戦略を構築する。

2.雇用創出に向けた地域リーダー育成プログラムの実施

全国に200~300人の農村資源活用プロデユーサーを配置。このプロデユーサーのもとに、実践研修と新たな農村資源活用産業の事業開発を行い、200~300億円規模の農村資源活用産業(6次産業等農商工連携産業、ファーマーズマーケット、市民農園、農家レストラン、農村自然エネルギー開発、交流観光、健康住宅、2地域居住住宅、空き家活用ビジネスモデル等)の基本形を創出する。併行して200~300人のプロデユーサーが2,000~3,000人のプロデユーサーを育成する。

3.都市・農村の空室・空家・空施設の有効活用

定住促進対策の一環として空き家、空き施設、空き室を有効活用し、農村と都市、都市近郊に持続可能なコミュニティ(以下、「エコビレッジ」と称す)のモデルをつくり、新たなライフスタイルを社会に提示することにより、国全体で持続可能なコミュニティづくりを促進する。この取り組みをネットワーク化し、農村と都市を結ぶ仕組みづくりを推進する。このためエコビレッジ特区を設け、規制を緩和し、持続可能な暮らしづくりに向けて包括的に支援する体制を整える。

4.学校給食の有機化

学校給食には極力地元の有機農産物・有機加工食品を使うことを義務付けるとともに学校給食の主食は米、主菜は魚または大豆製品を基本とすることを定める。これを実施するための具体的基準を定め、それを満たした学校には、給食費を支給し、実質無償とする。これを促進するためのさまざまな制度を整備する。

5.森林・バイオマスの有効活用

「森林・林業再生プラン」における大規模集約林業の推進とともに、小規模林業を的確に位置づけ、真に有効な雇用・環境・国土保全の確保を図る。また、多様な間伐方法や木材利用の普及を計る。

また、地球環境問題(CO2削減)での対応における森林吸収源の重要性に鑑み、その確保・拡大のための森林整備に万全の措置を講ずる。

木材利用を推進することも重要であるが木質バイオマスは林業の視点だけでは事業にならないので、有機農業振興の観点から溶媒を使用しない抽出技術の開発等により農業におけるバイオマス利用促進を図る。

さらに、木材流通・消費を拡大するため、デザイナーと各地域のNPO等と共同で商品開発し、木製商品に対するエコポイントの付与等の支援等を講ずる。

Ⅲ.個別の政策提言

1.ニッポン農都創造会議の創設

~我が国の農山漁村の資源を活用した10兆円の総合産業創出の戦略構築を行う国家会議を創設する~

*提案したい政策の目的

我が国の農山漁村にある様々な資源が有効に活用されたならば、約10兆円の地域産業が創出される可能性がある。なぜなら、我が国の農山漁村にある地上資源は、世界的に見ても豊かである。日本の森林は、そもそも世界第3位の林野率である。また、戦後の拡大造林政策の中で植林した森林が、いよいよ伐期を迎えている。農地はたしかに、国民一人当たりの農地面積は世界に比べると狭いが、「使用可能な農地」を耕作放棄地として39万haも余らせているような国は他にはほとんどない。ちなみに、世界で農地が耕作放棄される理由は、水不足、砂漠化、戦乱などによって、農地が「使用不可能」になってしまったからである。農業後継者不足といった日本の事情とは異なる。エネルギー資源という視点でも農山漁村は宝庫だ。40万kmという長さの農業用水路、毎年2,000万㎥規模発生している間伐残材、籾殻等の農業残渣等々、再生可能エネルギーとして利用可能な資源は、至るところにある。また、日本の農山漁村は、知恵と技を人間性を育む里山環境と創意的な協働関係を形成してきた歴史を持つ。時代的な課題である循環型社会を形成する生活様式を提示し創意あふれ人間性豊かな教育を提示する自然環境と観光資源の宝庫でもある。美しい山々、里山・田園などの農村景観、歴史ある伝統芸能等々、これらは貴重な観光資源である。

それらを活用するブレークスルーは、我が国の都市の持つ内需経済潜在力である。我が国の都市の持つ内需経済潜在力は、重要な社会資本である。しかしながら現状は、農村資源と都市の内需経済潜在力のつながりが弱く、両者のポテンシャルが有効に機能していない。しかるに、当該提案の目的は、都市と農村の連携・協力・交流によって、都市と農村がそれぞれ保有する「人・もの・金・情報・ネットワーク」の資源の有効活用を検討し、都市と農村の間に新たな地域経済・地域コミュニテイを創造するための国家戦略を構築することとする。併せて自然環境の復元を通して農村漁村の地域力を高め人間教育の環境を構築する。

*提案したい政策の骨子・概要

ニッポン農都創造会議での国家戦略構築のための検討項目は以下とする。

①活用資源テーマの戦略的設定(資源ポテンシャルと活用需要の把握含む)の検討

②上記資源が有効に利活用できる規制緩和等の社会的措置の検討

③事業を担う中核的マネジメントリーダーの育成方法の検討

④中核的マネジメントリーダーが活用できる戦略的資金の確保の検討

⑤当該政策の中長期国家計画(5カ年、及び10カ年計画)策定と事業評価方法の検討

⑥行政機関とNPO法人が地域集落と協働して地域力を高める新たな法人形態「地域マネジメント法人」の設立とその法的整備に向けた検討

(例)活用資源テーマの戦略的設定の検討例

*期待される政策の効果・ポイント等

都市と農村の資源が循環する内需型の地域産業10兆円、地域雇用100万人の創出を実現する。10兆円創出の内訳は、農商工連携等含む農林漁業3兆円、交流・観光2兆円、建築・不動産2兆円、交通・エネルギー1兆円、教育・健康・医療福祉・情報サービス等ソフト産業2兆円である。それによって、我が国の自給率は、食糧41%から50%、木材24%から50%、エネルギー4%から8%へと向上する。

2.雇用創出に向けた地域リーダー育成プログラムの実施

2000~3000人の地域雇用起業プロデューサーを育成

このプロデューサーの下、各地で新たな農村資源活用産業(10兆円規模)を創出

*現状と問題点

林野率世界第3位:間伐されたまま放置された林地残材の発生量は、年間約2,000万㎥。これを原油換算の熱量に換算すると数百万KLにも匹敵する量。

耕作放棄農地39万ha:日本の耕地面積は世界と比較すると狭いが、耕作放棄された農地は39万ha(埼玉県面積)とほぼ同様。これは使用可能な農地。

農業用水全長40万km:農業用水は小規模なものまで含めると、全長40万km(地球約10周分)。この水資源も、小規模な水力発電に活用するには、好都合の資源である。

こうした豊富な農村資源が有効に活用され、地域産業が開発されれば、10兆円の新たな地域産業が起こり、さらに100万人の新たな地域雇用が創出される。

*具体的内容

①全国に200~300人の農村資源活用プロデユーサーを配置

②このプロデユーサーのもとに、実践研修と新たな農村資源活用産業の事業開発を行い、200~300億円規模の農村資源活用産業の基本形を創出する。

<新たな農村資源活用産業>

・6次産業等農商工連携産業

・ファーマーズマーケット

・市民農園

・農家レストラン

・農村自然エネルギー開発

・交流観光

・健康住宅

・2地域居住住宅

・空き家活用ビジネスモデル等

③②と併行して200~300人のプロデユーサーが2,000~3,000人のプロデユーサーを育成し、上記農村資源活用産業を展開する。

(参考)EUのリーダーLEADER事業:農村住民が主体となって実施するボトムアップ型の農村活性化事業に対してEUが財政支援を行うものである。支援の対象者は、農家だけでなく非農家も含み、対象となる事業内容も、農家民宿等を中心としたグリーン・ツーリズム、農業特産物の生産、中小企業振興、農村在住の女性や若者への就業促進事業など、多種多様である。

*期待される効果等

・10兆円規模の新たな内需型地域産業の創出

・100万人規模の新たな地域雇用の創出

3.都市・農村の空室・空家・空施設の有効活用

農村と都市における、空き家・空き施設・空室を有効活用した

持続可能な低炭素コミュニティ(エコビレッジ)形成の推進

・定住促進対策の一環として空き家、空き施設、空き室を有効活用し、農村、都市共にコミュニティのつながりを取り戻し、より持続可能なコミュニティ(エコビレッジ)を形成する仕組みづくりを推進する。

・農村と都市、都市近郊に持続可能なコミュニティ(以下、「エコビレッジ」と称す)のモデルをつくり、新たなライフスタイルを社会に提示することにより、国全体で持続可能なコミュニティづくりを促進する。

・またそれらの取り組みをネットワークし、農村と都市を結ぶ仕組みづくりを推進する。

・この目的を達成するために、エコビレッジ特区を設け、規制を緩和し、持続可能な暮らしづくりに向けて包括的に支援する体制を整える。

・こうした包括的な取り組み(単なる空き家対策だけでなく)を都市・農村間でコーディネートできる人材の育成と雇用を促進する。

*現状

・2008年の全国の住宅の空家率は平均13・1%。空き家、空き施設、空き室が増加することにより、経済、医療、教育、安全など多岐に渡る面で地域にマイナスの影響を及ぼすことが示唆されている。こうした空き家、空き施設、空き室を有効活用し、これを機に、農村、都市共にコミュニティのつながりを取り戻し、より持続可能なコミュニティ(エコビレッジ)を形成することで国全体の持続可能性を高める。

・空き家の傾向は、農村のほうがより高く、わが国の農村には自然資本が溢れているが、若い労働力不足、グローバライゼーションの影響で輸入品の方が価格が低いなど、色々な理由から自然資本が有効に循環されずにおり、他国の自然資源を輸入することで、国際的に環境破壊を産み出す一因となっている場合も多い。方や雇用に恵まれない若い世代が都市とその周辺に溢れている。定住促進対策の一環としてこうした空き家、空き施設などを活用し、農村と都市を結ぶ仕組みづくりを推進する。

・つながりを取り戻すコミュニティづくりのために、農村型エコビレッジ、また都市型エコビレッジを形成する。そしてそうした動きを推進するために、様々なレベルにおいて豊かで、健康、そして安全な国を作るには、それぞれの地域コミュニティが持続可能に維持されていく必要がある。

・都市・農村部とも高齢化が進んでいる今こそ、個の時代から、つながりを取り戻す時代に来ている。コミュニティの編みなおしが必要な時代である。

・各地で取り組みを始めている人が増加しているが、様々な法の規制により、こうした取り組みの進行を遅らせている。例えば、農地法による減反政策、小規模農地の集約、土地計画法による市街化調整区域での建築の規制、水利法による自然エネルギー導入の難しさなどがあげられる。

・一度宅地化された土地は、農地に戻すことができず、税金が高いために宅地として転売する以外に選択肢がない。土地計画法を時代に合わせて改訂する必要がある。

・国内でのエコビレッジのパイオニアである、静岡県富士宮市のエコビレッジでは、二酸化炭素の排出量が全国の家庭の排出量の1/2以下であり、またエコロジカル・フットプリントの調査でも、地球0.8個分の暮らしを実現している。これは、日本の平均2.4個分の地球が必要な暮らしの1/3である。

・新たにエコハウスなどを建てるよりも、既存の空き家、空き施設などをエコリフォームする方が、取り壊した構造物の廃棄物の処理なども考慮すると、より環境に負荷が少ない。

*問題点

こうした体制を整えることにより、以下の問題の改善が見込まれる。

*具体的内容

わたしたちの暮らしは、環境、社会、経済、世界観など全てが包括的につながり合い、その関係の中で成り立っており、切り離すことはできない。従って、農業、林業、医療、教育、経済などに関する法律や仕組みを個々に見直すのではなく、持続可能なコミュニティ「エコビレッジ」作りをしている活動に対して、規制緩和の措置をとる。また、その流れの一環として、空き家、空き施設対策を推進する。この政策は、農村だけでなく、都市におけるマンションなどの空き室対策として、また「都市型エコビレッジ」作りを試みる活動に対しても適用される。

①農村における、空き家、耕作放棄地、未利用の乱開発後の荒廃した土地(ゴルフ場跡地など)を有効活用し、新たな住民と共に、つながりを取り戻す持続可能なコミュニティづくりができる仕組みづくりをする。

②減反政策の転換、地域ぐるみで小規模農地の活用を推進

③所有者の意識を転換する根本的な空き家対策により、若い世代が農村に入りやすくする。

④都市においては、住宅が余剰しているので、これ以上の農地からの宅地の転用には規制を設ける。税制を変えることで、空いた土地を農地に戻して、最低限の食、エネルギーの生産ができる仕組みづくりをする。

⑤既存の集合住宅をエコビレッジ化する際に発生する改修費用への補助を適用し、流れを促進する。

⑥個から共の生活に向けて助け合う仕組みを作るための仕組みづくり(ワークショップの運営など)に助成をする。

⑦農村で必要とされる職種(農林業や加工品生産など)のトレーニングの提供。

⑧こうした包括的な取り組み(単なる空き家対策だけでなく)を都市、農村間でコーディネートする人材の育成。

*期待される効果等

農村、都市とも空き家、空き施設に人が入り、エコビレッジとして機能させていくことで、以下の効果が期待されると思われる。

持続可能なコミュニティモデルを社会に提示することで、未知の暮らし方に対する不安が払拭され、取り組む人々が増加する。環境に負荷をかけない暮らしの心地良さを知ることで、より人間らしい暮らしを営むことが可能になり、生活の質と満足度が向上すると共に、安全・安心な暮らし(食、医療、介護、子育て、教育、経済など)が営まれる。人と人、人と自然のつながりが取り戻される。

最終的には、こうした取り組みをネットワークし、農村と都市を結ぶ仕組みづくりを推進し、国全体が持続可能なコミュニティの集合体に転換される。

4.学校給食の有機化

・学校給食には極力地元の有機農産物・有機加工食品を使うことを義務付ける。

・学校給食の主食は米、主菜は魚または大豆製品を基本とすることを定める。

・上記2項の具体的基準を定め、それを満たした学校には、給食費を支給し、実質無償とする。

・上記の実現を助けるためのさまざまな制度を整備する。

*現状と問題点

子どもたちの心身が蝕ばまれている。アトピー性皮膚炎など体の問題、学級崩壊など心の問題、学力の低下に見られる知能の問題。全ての背景にあるのが食の乱れ、食の質の低下であり、農薬や添加物など化学物質の蓄積と、微量栄養素の不足がその主な原因である。一方でそれを改善する鍵となる有機農業はなかなか普及しない。健康悪化のもうひとつの原因は食生活の欧米化であり、肉・油・小麦製品の多用は日本の自給率低下の主要因でもある。またこうした食事は持続不可能であり、耕地や水資源を消耗し、環境を破壊し、人類を滅亡へと導いている。

*具体的内容

①学校給食有機化協議会を設置し、給食有機化・地産地消化を阻むさまざまな障壁を取り払う方法を検討する。

②食材を有機食品に換えただけで、アトピー性皮膚炎や原因不明の体調不良などが治った例は多数存在する。こうした有機食品の健康効果に関する情報の調査・研究・普及を行う機関を設置し、成功事例を広く全国に知らせ、有機食品の大切さを認知させる。

③同機関における研修を、学校教師、栄養士に課す。

④農家と教育現場を結ぶマネージメントコーディネーターを養成する。

⑤学校給食の食材のうち、「有機農産物」「有機加工食品」「特別栽培農産物(農薬・化学肥料不使用)」の合計の割合が、金額ベースで30%を超えた学校には、給食材料費の4割を支給する。この有機食材の割合は今後段階的に増やし、次第に条件を厳しくしていくものとする。

⑥学校給食の食材のうち、同一都道府県、または隣接の市町村の産物の割合が70%を超えた学校には、給食材料費の2割を支給する。

⑦学校給食の主食は米、主菜は魚または大豆製品とし、例外は月2回以下と定める。この基準を満たした学校には、給食材料費の4割を支給する。

⑧国は地方自治体に給食費の予算を配分し、学校は地方自治体に領収書やメニューの詳細を示して給食費を申請し、条件を満たした場合のみ、自治体から予算を受け取るようにする。

⑨給食の自校方式化を進める。センター方式から切り替える学校には設備費を助成する。

⑩義務教育で農業科を必修とし、最低週1回の授業の中で有機の土づくりから栽培、収穫まで全てを体験させる。収穫物は都会では調理実習に利用し、地方では給食材料の一部として活用する。

⑪有機農産物を安定供給するためには、有機農業の今以上の振興が不可欠となるため、すべての有機農家への補助金、また、慣行農業から有機農業への転換奨励金を支給する。

*期待される効果等

○有機農産物に含まれる豊富なビタミン・ミネラルなどで微量栄養素が補給され、また農薬や添加物など化学物質による害がなくなり、かつ日本人本来の体質にあった食事を摂ることにより、子どもたちの体の健康(アレルギー、生活習慣病などの解消)、心の健康(すぐキレる、学級崩壊、少年犯罪などの解消)、学力向上が実現される。

○健全な体と心、優れた頭脳を持った優秀な人材が育成され、社会の発展に資する。

○適切な食習慣を身に付けて国民が健康になり、医療費の大幅な削減が見込まれる。

○有機農業の普及が促進される。農薬や化学肥料の使用が減って、生物多様性の保全、海洋や地下水の水質保全、環境ホルモンによる環境汚染防止などにつながる。

○有機農業への転換は、石油資源が枯渇する将来への備えとしても有効である。

○肉・油・小麦製品という国内で自給不可能なものを極力避け、自給可能なものだけを給食の食材とすることにより、国家としての食料安全保障につなげる。

○国産品の多用と、地産地消の推進により、輸送燃料を抑え、CO2の削減に貢献する。

○地産地消の推進により、地域の農業が活性化する。また、消費者(学校)と生産者の顔の見える関係が実現し、食の安全性のより一層の確保につながる。

○給食の自校方式化で、加工食品の多用を避け、加工の過程で失われる栄養の低下を避けることができる。

○農業科の履修で、食を支える農の尊さ、自然との融和を子どもたちが身を持って理解する。

*必要な予算額・条件等(単位:百万円)

○給食費として:1082,000 (1食500円×義務教育生徒数1082万人×40週×5日)

(その他は検討中)

5.森林・バイオマスの有効活用

「森林・林業再生プラン」における大規模集約林業の推進とともに、小規模林業を的確に位置づけ、真に有効な雇用・環境・国土保全の確保を図る。また、多様な間伐方法や木材利用の普及を計る。

また、地球環境問題(CO2削減)での対応における森林吸収源の重要性に鑑み、その確保・拡大のための森林整備に万全の措置を講ずる。

木材利用を推進することも重要であるが木質バイオマスは林業の視点だけでは事業にならないので、有機農業振興の観点から溶媒を使用しない抽出技術の開発等により農業におけるバイオマス利用促進を図る。

さらに、木材流通・消費を拡大するため、デザイナーと各地域のNPO等と共同で商品開発し、木製商品に対するエコポイントの付与等の支援等を講ずる。

1)新しい多様な生産方法の展開(森林・バイオマス)

大規模集約林業、小規模林業、多様な間伐方法・木材利用等展開する。

説明:先般の「森林・林業再生プラン」において、大規模集約林業が推進されることになっているが、小規模林業や多様な間伐方法・木材利用なども的確に位置づけ、推進することによって、真に有効な雇用・環境・国土保全対策となる。ドイツにおける森林整備も参考になろう。

2)環境対策としての森林整備の重視

CO2削減における「森林吸収源」の確保・拡大に努める。

説明:森林整備は、環境対策としても重要であり、京都メカニズム及びポスト京都

においても、CO2削減のため、「森林吸収源」は大きな役割を果たすことが期待され、その算定方法の整備、吸収源目標の達成確保のための森林整備に万全の措置を講ずるべきである。

3)各地方の間伐材デザイン商品を通じ都市で流通システム

森を学んだデザイナーと地方が間伐材商品を共同開発し都市で体験と共に流通させるシステムで森の収入を産む。

説明:森林ボランティアは増えたが、材が流通せず収入不安の為プロを希望する若者がいない。デザイナーと各地域のNPO、森林整備企業、組合、木工所、木工職人等で共同開発する。都市部でコミュニティを形成し、木材教育プログラムを提供し消費者の教育をする。政府や企業が開発や販路支援をし、木製商品に対してもエコポイントをつける。森や間伐材を熟知したデザイナーとコーディネーターを育成するスクールを開校する。

4)木質バイオマス事業/間伐材等利活用の推進

木質バイオマスは林業の視点だけでは事業にならないので有機農業振興の観点からバイオマス利用促進を図る。

説明:地域環境保全や山林資源の本来の活用循環型社会の必要性が叫ばれている。しかし、バイオマスといえば燃料という考え方が主流であり、農業生産のための天然資材の製造供給方法が国に取り入れられたのは最近のことである。溶媒を使用しない抽出技術の開発は,農林業が抱える三つの課題①荒廃した山林の再生②安心・安全な食料の提供③劣化した地力の回復すなわち土壌改良材(抽出残渣)と天然有機系農薬普及への弾みとなる。

カテゴリー:新しい公共 | 投稿者 xbheadjp : 2010年05月01日 20:46